家長帶著三歲多孩子來看診,主訴是經常感冒,一直吃藥,到底行不行。吳醫師檢查完孩子,問明白原來是二個月前剛上幼兒園,於是跟家長說明幼兒剛上學無法逃避的免疫訓練,以及如何觀察要不要吃感冒藥的時機。

孩子看起來有點害羞,醫師順道問: 孩子剛上幼兒園,適應情況還好嗎?

媽媽說:喔,醫師,孩子好像還是無法適應上學。原本想說剛上學哭是正常的,但她哭了快兩個月最近才不哭,老師還是說孩子好像不喜歡跟同學一起玩,經常在旁邊看著或自己玩。這樣的情況有沒有問題呀? 是不是沒有安全感? 但是我之前全職帶她,應該不會沒有安全感呀?

再多問一點,孩子上學前,全職媽媽很認真,常帶孩子到親子館或圖書館參加不同活動,讓孩子有機會跟其他孩子接觸,孩子口語和認知能力,以及理解能力都很不錯。但媽媽感覺孩子是比較害羞敏感的個性,怕她太黏媽媽,剛好也到上幼兒園的年齡,就讓孩子上學了。

媽媽說,上學前怕孩子不能適應,還特別帶她到學校幾次先熟悉,減少孩子害怕的感覺,也有找上學的繪本陪孩子看,讓孩子先了解上學的概念,也跟他說上學後有老師愛她,小朋友陪她玩,就是希望孩子離開媽媽身邊後,在學校能夠過得高興快樂。後來發現孩子無法適應上學,也有學像「魔法親親」書中的辦法,給孩子親親和愛心。

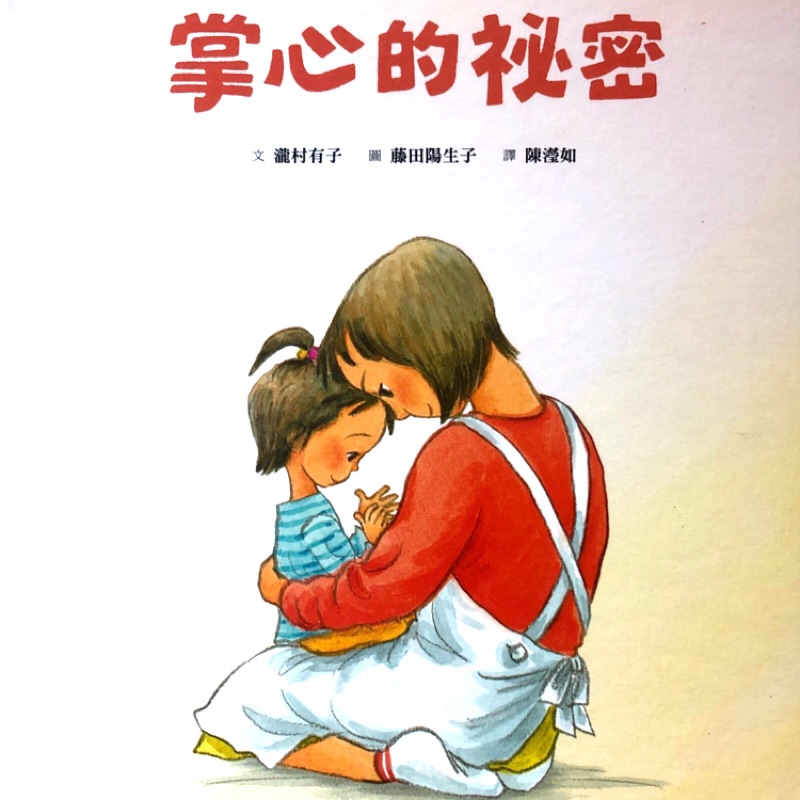

「掌心的秘密」的秘密?

吳醫師問媽媽有沒有看過「掌心的秘密」這本繪本,媽媽說沒有。

吳醫師簡單跟媽媽說一下繪本故事,前半段是描述剛上學有分離焦慮的小咪,媽媽為了鼓勵小咪,在小咪手掌畫一個☺笑臉,這是大部分家長會做的事情。

事情似乎有好轉一點,但小咪仍不願意和同學玩,這時候怎麼辦?

媽媽說:跟我女兒好像,用鼓勵的方式,對她好像沒有效

吳醫師說:繪本裡的媽媽也發現到這點,所以她改畫”哭臉”在小咪掌心裡。

媽媽訝異的說: 哭臉,為什麼?

嗯,為什麼?

哭也沒關係?!

這本繪本表面是講分離焦慮,吳醫師很喜歡在家長講座分享這本「掌心的秘密」,但都不是為了解決分離焦慮而分享。也都在中間轉折處問在場家長,為什麼媽媽竟然在孩子掌心改成畫「哭臉」呢? 難道媽媽不希望孩子高興快樂嗎?

門診的媽媽訝異後,想了想說: 是告訴孩子,哭也沒關係嗎?

是的,若我們從孩子的角度去體會,一個很努力學習獨自面對新環境的壓力的幼兒,說真的,很辛苦,很難笑得出來吧?

雖然孩子情緒低落時,很多家長會跟孩子說:哭沒有關係。但其實,很多時候,我們大人在無意間,常將自己對孩子的期待表露出來,讓孩子知道大人在期待甚麼,例如對上學不適應的孩子,大人習慣強調上學很好玩呀,其他小朋友都玩得很高興喔,想媽媽的話就看看媽媽的照片,媽媽很快就去接妳回家玩等,我們也許還鼓勵孩子「長大了,要勇敢」啊!

我們以為這種些正向鼓勵,可以讓孩子安心和高興,但也許孩子感知到的可能是,媽媽希望我這樣那樣,可是我做不到怎麼辦? 好想哭,但媽媽說要高興….

對面臨上學壓力還需要適應的孩子,「笑臉」不一定是鼓勵,反而可能是另一種壓力。

理解孩子,笑容才跟著來

吳醫師和媽媽說明何謂安全感,也再就全職媽媽給孩子的安全依附關係基礎,對未來孩子面對新環境挑戰的幫助,肯定媽媽的付出。但也因為原先和媽媽很親密,又是個害羞敏感的孩子,離開媽媽身邊後,可能需要多一點適應時間。孩子可能也因感知到自己好像無法符合媽媽「上學就是要高興快樂」的期待,又因為還小不知如何表達自己的感受,所以還是無法高興地融入學校生活。

吳醫師說:「 我們很愛孩子,自然會希望她過得高興快樂,是不是反而很少跟面對上學壓力的孩子說,想媽媽時可以哭,不敢跟小朋友玩時可以哭,心情不好時可以哭….」

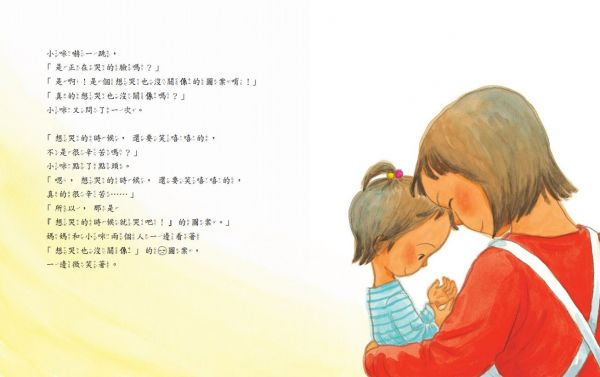

故事中的小咪,看到媽媽畫的哭臉,懷疑地看著媽媽,媽媽說: 「☹,是想哭也沒關係的圖案」。

真的想哭也沒關係嗎?小咪有點擔心地又問了一次,

媽媽說: 想哭的時候,還要笑嘻嘻的,不是很辛苦嗎?所以,想哭的時候就哭吧!想哭也沒有關係~

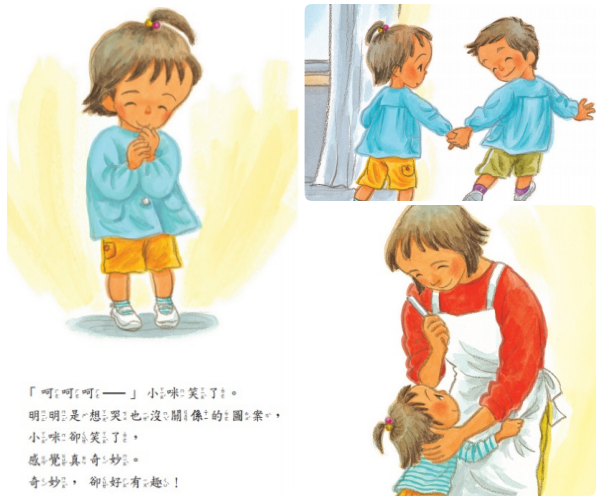

小咪帶著媽媽的理解,在學校終於邁出教室和孩子們一起玩耍了。

門診媽媽聽完故事,臉上有種想通了的釋懷。

這本繪本表面講的是分離焦慮,但吳醫師更欣賞的是,那位懂孩子,接納孩子各種情緒的媽媽。

當大人因為理解孩子,大人先做出改變時,孩子就有機會跟著變得更好!

明明是想哭也沒關係的圖案,小咪卻笑了,感覺真奇妙,卻好有趣!

ps: 讀改變孩子最快的方法是 聯想文